第29次南极科考船“雪龙号”(中新社 柯小军摄)

“雪龙号”上科大科研人员为MAXDOAS做实验记录(合肥晚报 王月婷摄)

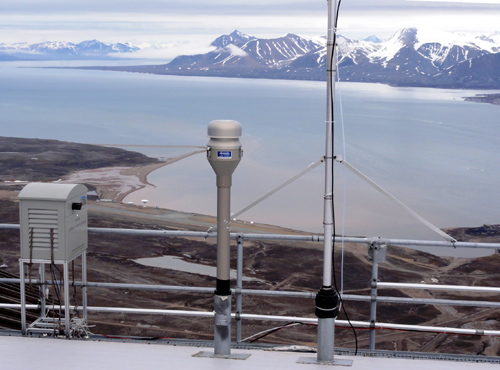

在北极新奥尔松监测站安装运行的MAXDOAS

11月5日,将历时162天、航行27460海里的中国唯一一艘极地考察船“雪龙号”搭载着中科院安徽光机所最先进的、灵敏度更高的MAXDOAS(被动差分吸收光谱系统),前往南极开展活性卤素化合物的探测。

该系统此次去往南极是为了获得极地及大洋边界层包括BrO(氧化溴)、IO(氧化碘)等活性卤素氧化物的浓度水平、分布和变化机制,并研究其与汞的耦合过程。

自上世纪80年代南极臭氧空洞被发现以来,极地地区包括臭氧在内的多种大气痕量气体的含量、分布、反应机理及大气环境效应已成为研究的热点。由于极地的气候条件较为特殊,目前在极地的地基观测数据仍相对较少。2008年至今,中科院安光所依托国家海洋局的支持,与中国科学技术大学的合作,采用地基被动差分吸收光谱(DOAS)技术,分别对南极拉斯曼丘陵地区(69°22’24”S,76°22’14”E)和北极新奥尔松地区(78°54’26”N,11°53’9”E)大气O3、NO2和BrO等痕量气体的柱浓度进行了实时在线观测,取得第一手的监测数据,研究成果已被SCI期刊收录。

该系统对臭氧的观测结果显示,在极地的夏季观测点上空没有出现明显的臭氧空洞,但臭氧总量的波动幅度较大,这可能与极地夏季大气动力过程频繁有关。在北极新奥尔松地区对大气对流层NO2(二氧化氮)的观测结果表明,NO2的高值期与新奥尔松王湾码头船只的进出有较好的相关性,表明其来源主要为船只化石燃料的燃烧,该结论对评估人为来源NO2对当地环境的影响具有重要意义。

同时,与卫星观测结果的进行比对,该系统均表现出较好的一致性,这验证了地基被动DOAS技术在极地的恶劣气候条件下对大气痕量气体观测的可靠性。并且,该技术在极地地区的应用也是对高纬度地区卫星观测结果的补充和验证。实验结果表明,多轴被动DOAS技术对边界层痕量气体的变化较为敏感,在极地遥感监测领域有很大的发展前景。